前回、オーディオインターフェイスとUSB接続されたパソコン間では

アイソクロナス転送していると書いたので、もう少しだけ詳しく。

音質がどうこうという時にUSB転送でエラーがあれば再送されると

思われがちですが、オーディオインターフェイスの多くは

アイソクロナス転送なので再送されません。

伝送中に何らかの影響でデータが欠落または変化しても

そのまま受けることになります。

このことから、オーディオ用の高価なUSBケーブルが

販売されているのでしょうが、顕著な違いを感じる程でもないと思います。

USBでの転送では、シビアなリアルタイム性能を要求しない機器では

Interrupt転送が用いられています。マウスやキーボードがその代表です。

人間が遅いと感じない範囲にデータを転送すれば良い場合に使用されます。

プリンタやスキャナ、データ移動など、確実かつ正確に転送する必要が

ある場合には転送時間より信頼性を優先したBulk転送が用いられます。

印刷が変になったり、転送したデータに欠落があったら困ります。

そしてUSBを利用したマイクやスピーカー。ムービーやオーディオなど

時間軸に対してシビアな用途にはIsochronous転送が用いられます。

一定の周期内に一定のデータをやり取りします。

転送失敗をやり直していたのでは、一定の周期内に一定のデータを

送受信することが難しくなってしまいます。

オーディオインターフェイスの多くは、

このアイソクロナス転送でデータのやりとりを行なっているので、

転送時に何かあってもそのまま処理されてしまうのです。

ここに高価なUSBケーブルの需要と供給が生まれるのです。

しかし、オーディオインターフェイスに関して言えば、

大した帯域は必要としていないのです。

2chのデータの再生と録音を同時に行なっても、

USB1.1規格のスピードで十分です。

44.1kHz/16bit/2ch(ステレオ音声)では、

44,100Hz×16bit×2ch=1,411,200=1.4Mbps。

送受信を同時に行なっても2.8Mbpsです。

USB1.1規格での最大転送速度は12Mbps。

仮に96kHz/24bit/2chとすると、

96,000Hz×24bit×2ch=4,608,000=4.6Mbps

再生と録音を同時に行なっても9.2Mbpsです。

USB1.1の規格内で収まるのです。

何故、USBオーディオインターフェイスは

1ポートを占有する形での接続が良いとされるのか。

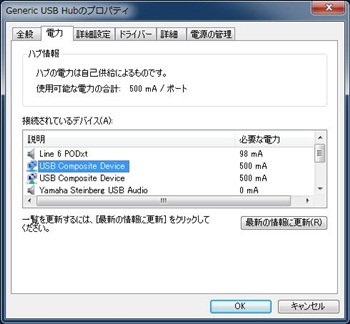

前回も書きましたように、USB1.1規格でのバスパワーは500mAです。

オーディオインターフェイスの消費電流は限りなく500mAに近いので、

他の機器と電力をシェアリングしないようにするためと、12Mbpsの

帯域をオーディオインターフェイスが独り占めする為なのです。

パソコンにあるUSBポートは内部的に分岐されている場合もあるので、

デバイスマネージャーなどでI/Oがポートを独占しているか確認してみましょう。

転送能力の問題から、USB1.1接続されるオーディオインターフェイスの性能は、

96kHz/24bit/2ch録再がたぶん限界でしょう。

マージンをとってそれ以下である場合が多いです。

普通は内部的なポートの分岐や電力の消費状況など確認せず、

開いているポートに接続し、他の機器と帯域や電流を

シェアリングしている場合が殆どだと思います。

不具合があったときにサポートセンターに問い合わせた時に

始めて確認手順の説明を受けてそれを知るのではないでしょうか。

96kHz/24bit/2ch録再以上のオーディオインターフェイスは

USB2.0であるのはこの辺りが関係しているのだと思います。

USB2.0ではUSB1.1で500mAであったバスパワーが900mAまで

引き上げられているので、消費電流のメリットもあります。

スピードが速い、より多くの電流を使える。

この2点以外にもUSB2.0接続の優位性があります。

長くなるで明日にします。

何かの参考までに。

コメント

SECRET: 0

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

おはようございます♪

USBポート、早速確認してみようと

思います(^^)

最近、結構な頻度でPCがフリーズ、、、

完全に不能状態なので、強引に

電源ボタン長押で強制終了しています><

SECRET: 0

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

HA-ROOKIE さん、こんばんは。

最近は元気にしておりますが、時々実験的なことも行うため、

我が家のPCはストライキを起こすことがあります。

でもいつの間にか治っていることもあり、

人間以上に気分屋なパソコンなのであります。(^^;

SECRET: 0

PASS: ec6a6536ca304edf844d1d248a4f08dc

次のマザーボード選ぶとき

ASUSのMAXIMUS赤いマザーボードを

検討してみて下さい

とってもいいです

①ノイズがない音の良さが解ります

②ゲーマーご用達でOCなどタフにこなします

③ループに強い感じです

今まで5個購入して初期不良は1個ありましたが

それが問題なければトラブル知らずです

日本製のP社ドライブで再生してSSDに記録し

オーテクのヘッドフォンで聴くと

今まで聴いてきたのがAMラジオのように

感じます(チョットオーバーあは)

SECRET: 0

PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456

やまね さん、こんばんは。

私にはオーバースペックです。(^^;

基本的にオーディオインターフェイスを使用しているので、

マザーの作りに大きく左右されませんし、オーバークロックも

数時間安定させておく必要があるのでマージンをとっています。

限界性の引き出す程は使っていないのです。(^^)

また多機能満載のATXよりマイクロATXの方が

部品点数も少なく雑音の発生リスクが低いです。

CPBへの電源安定化の多段フェーズ構造も通常使用時では

フェイズコントロールするICが働きます。

シングルコイルのギターをPCに向けるとノイズが混入しますが、

ATXよりマイクロATXの方がノイズが少なかったこと。

消費電力が小さい方が電源ユニットの負荷が低くノイズが

低かったこと。

PCケース内部のファンの回転ノイズもそうですが、

電源タップからのノイズも増えてくるので、オーディオ

インターフェイス使用を前提とするなら部品点数が少なく

安定した設計のマザボの方が全体的に低周波ノイズに強かったのです。

ビットパーフェクトである以上、音は変わりませんが、

SSDとHDDでは制御機能の複雑さとモーターという差があるので、

これがノイズとなっています。

昔のノートにヘッドホンをつけるとプログラムの立ち上がり時、

CPU後負荷時にノイズが聞こえると思います。

設計が窮屈でなくまた簡素であることが

良い音の前提なのかもしれませんね。(^^)